最後更新時間: 2025 年 11 月 07 日

嗨,你是否常常要在不同的應用程式之間切換畫面、複製貼上呢?你有想過你花了多少時間做這些無意義的事嗎?

根據報導,每年每個人光是切換視窗,平均就花了4周,也就是近一個月的時間!

更糟的是,頻繁切換應用程式會讓大腦疲乏、降低專注力。難怪做完這些瑣事後我都覺得心累。

不過呢,這些剪剪貼貼其實可以透過自動化來解決喔!本文將介紹自動化的好處與自動化工具 Make.com (以下簡稱 Make),並會分享常見的自動化案例與基礎的教學喔!

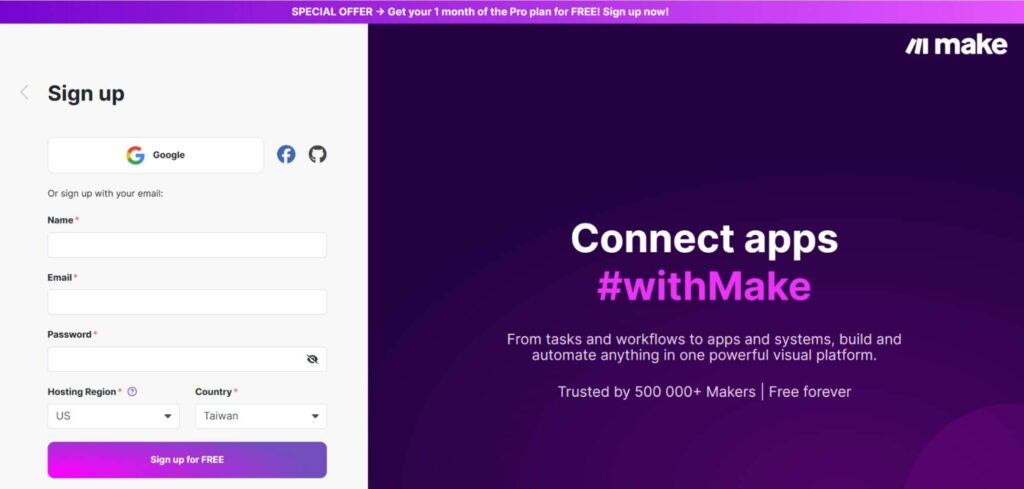

歡迎使用我的註冊連結,可以免費升級體驗 Pro 版一個月。

為什麼要自動化?

有些人可能會好奇:「自動化是什麼?」、「自動化能幹嘛?」

可以先想像一條工廠的流水線,透過機器自動組裝、打包,最後做出成品。我們的電子文件、報表、通知訊息、郵件也一樣可以用自動的方式來完成。

原理和工廠流水線一樣,我們可以替高重複性的工作建立起「數位資料」的流水線來自動化處理資料,可以節省大量的時間和精力,並降低錯誤率。

而節省下來的時間可以專注於更重要的事情,或是單純去休息放鬆啦。

Make 是什麼?

Make (前身為 Integromat) 是一個自動化整合平台,延續剛剛提到流水線的概念, Make 就是幫助你製作這個流水線的平台啦。

而且 Make 是一個無程式碼 (no-code) 的平台,即使不寫程式也能打造你的自動化流程。

Make 原生支援了超過 2500 種不同的應用服務,你可以輕鬆串連這些應用來完成自動化,當然,也包含了現在最熱門的 ChatGPT、Claude 等等 AI 服務。

舉例來說:你可以將 Line、ChatGPT、Google sheets……串接起來,製作一個專屬於你的 Line 機器人小幫手。

常見的自動化案例

很多人剛接觸自動化時,想不出來有什麼事可以自動化,其實不只是工作上有許多事可以透過自動化解決,生活上也有很多事可以用自動化來幫忙。

先來看一些自動化案例,激發想像力吧!

自動收集資料

可以設定每天固定時間自動透過 RSS 來收集網路資料,並放入 Notion 或 Google sheets 中統整,或是發送通知到 Discord、Slack。

自媒體經營自動化

透過 AI 生成適合不同社群平台的文案、圖片,或同步將內容發布到多個不同的社群平台,例如:IG、Facebook、Threads,完成跨平台自動發文。

行銷自動化

設定流程每天定時觸發,檢查名單並依據狀態、時間等條件寄送追蹤信件 (follow-up Email)。

行政流程自動化

依照表單資料自動生成相關文件,如:合約或證書,然後寄出電子郵件給相關人員。

個人助手

製作自己的 Line bot,協助你完成個人的大小任務,如:整理名片、收集靈感等等,這也是我用的最開心的一種應用方式。

我常常有一些事情想要慢慢咀嚼,但是事後又太容易忘記,所以我做了一個靈感收集的功能,幫助我隨時隨地紀錄那些一閃而逝的想法。

有了這個靈感收集功能,我只要對 Line 說出想法,透過 AI 做初步整理,經我確認後,再把內容記錄到 Notion 中,事後我就能隨時一一查看,非常方便!

Make 的特色

視覺化、直覺操作

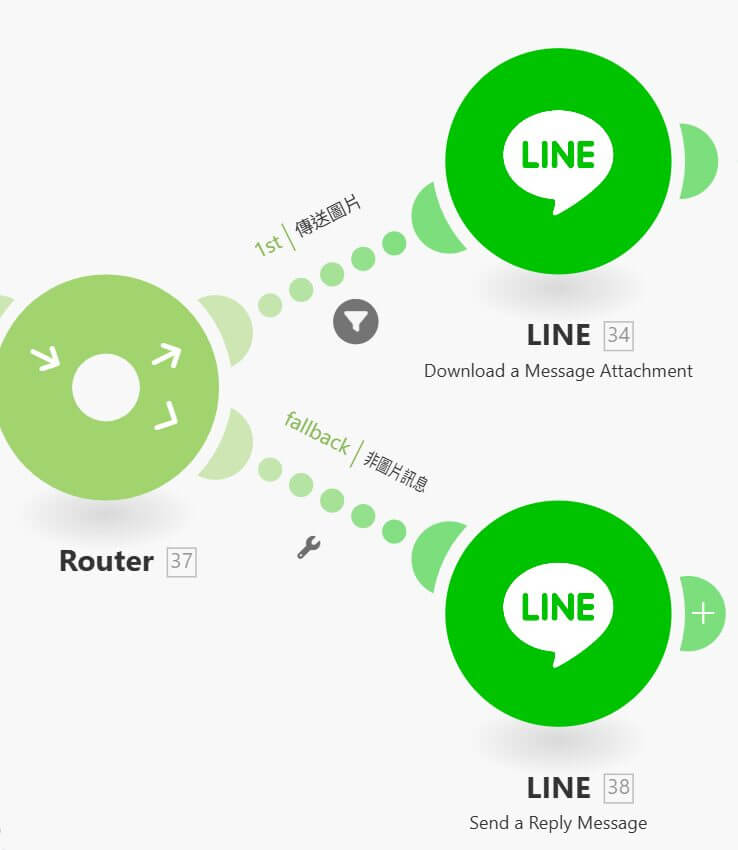

首先,Make 在視覺化上做得滿不錯的,基本上可以「看圖說流程」,操作也很直覺,這使得不論是開發、維護、修改或是管理都變得更容易。

以下圖來說,這個流程不難看出是一個將 Line 與 ChatGPT 串接的情境。

在底層,Make 其實是透過 API 將這些服務的資料進行串接,複雜的規格已轉變成容易理解的操作介面,大部分操作只要透過滑鼠拖曳、點擊和打打字就能完成流程。

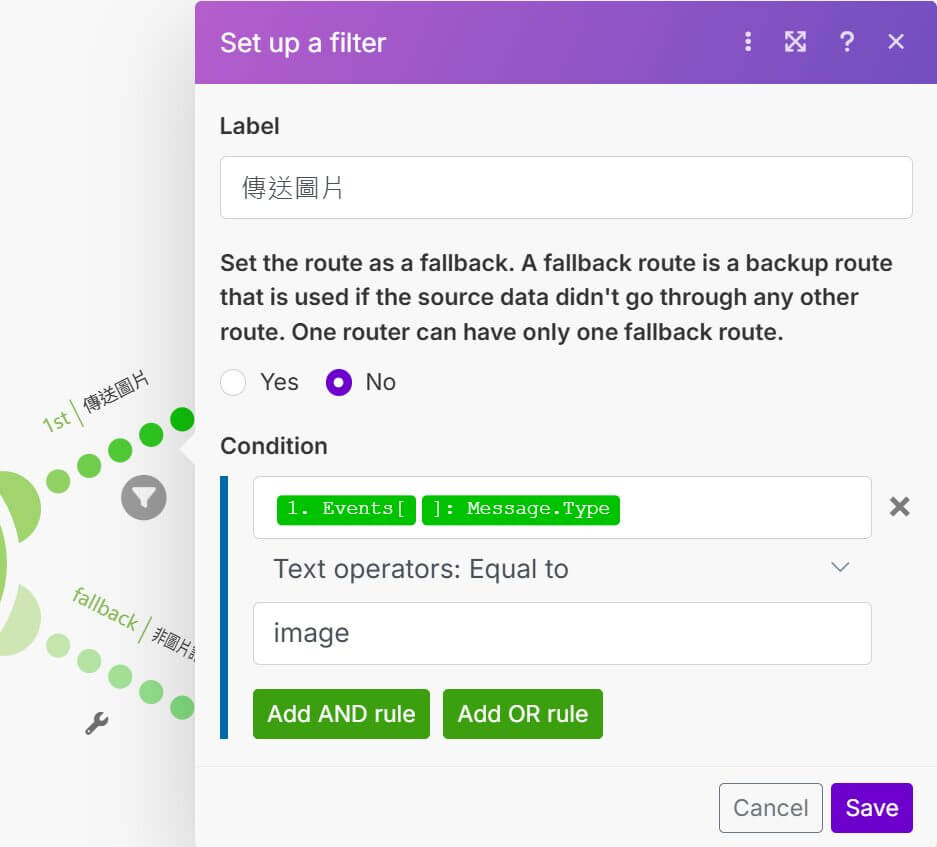

此外,也可以因應不同的條件,設設定分支和過濾器,達成流程「分流」的效果。這種分支的設計讓整個流程可以更加彈性與複雜。

團隊管理

Make 設計了團隊使用的階層結構,每個帳號可以分屬於多個不同的組織 (Organization),每個組織都可以邀請新的人員加入,所以想要多人一起製作流程也沒問題。

Teams 方案的組織又可以設立多個團隊 (Team) ,可以將組織人員依團隊設定角色和權限,對於有需要做權限控管的組織團隊應該相當方便。

Grid:鳥瞰資料關聯性

「Grid」是 Make 中另一個強大的可視化工具,可以鳥瞰所有的流程,並且即時更新狀態。

透過 Grid 可以迅速地查找哪些情境使用了同一份資料、查詢哪些情境花費了最多 Credits (Make的計費方式)、即時顯示故障的情境等等。

隨著你的自動化流程越來越多,這個功能會越來越好用。因為我們會忘記哪些流程使用過什麼資料,修改時我們可能會改了 A 流程,卻造成 B 流程壞掉。

舉個例子:假如有四個不同的情境使用同一份 Google Sheets 資料,當你修改了 Sheets 欄位時,就能用 Grid 快速查出哪些流程可能會受影響,馬上檢查並修正。

目前 Grid 須至少為 Core 訂閱方案以上才可以使用,不過免費方案使用者應該也不會有大量的自動化情境,即使沒有 Grid 應該也不會太困擾。

Make 內建的 AI 功能

Make 除了串接第三方的 AI 服務之外,它也提供了一些原生的 AI 功能,如: AI Assistant、 AI agents、AI Toolkit 和 AI Content Extractor。

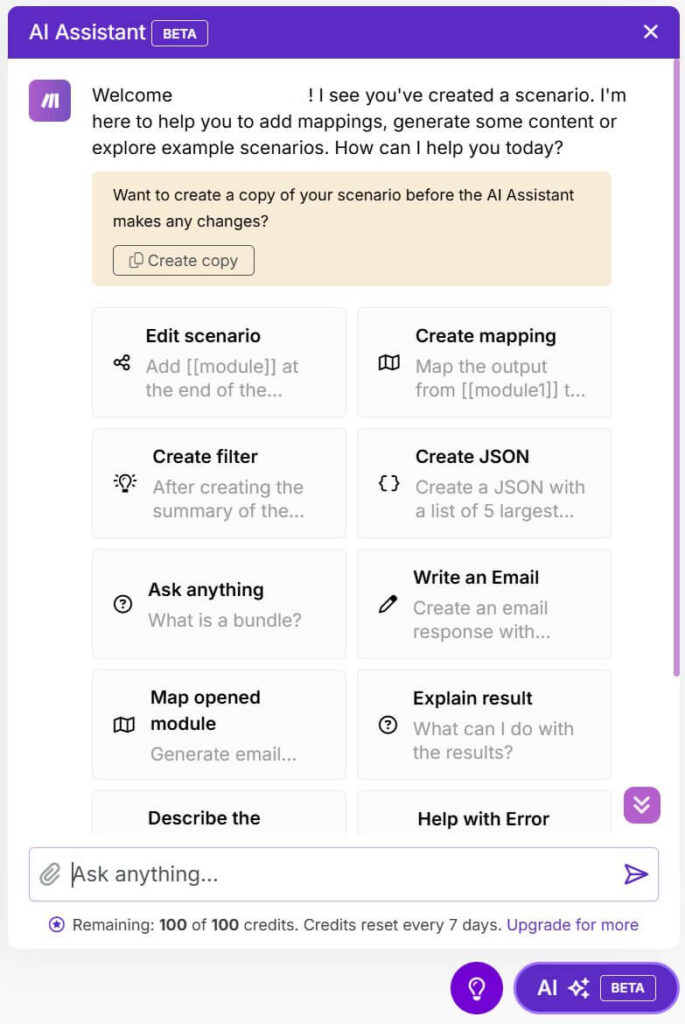

AI Assistant

只要在編輯情境的畫面,就可以在右下角看到寫著 AI Beta 字樣的按鈕,這是 Make 製作的小助手,可以幫你創建情境、設定參數、或是向他提問任何 Make 相關的問題。

其中最令人興奮的應該是幫你製作流程的功能了,不過…經過實測效果並不是很好,速度慢,也沒辦法幫你直接填入參數。短期內流程的設計還是自己來比較好。

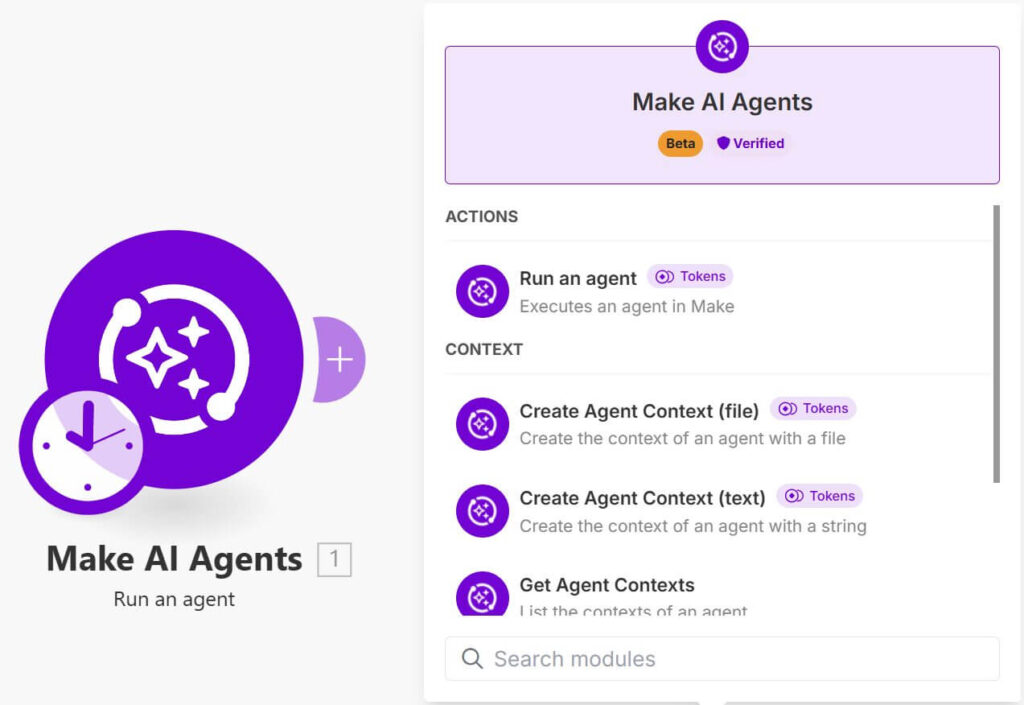

AI Agent (AI 代理)

Make 也有推出 AI 代理,所謂 AI 代理指的是 LLM 加上工具和知識庫的組合,讓語言模型除了可以跟你對話之外,還可以用知識庫補充背景知識、使用工具執行任務。

你可以設定特定的模組作為 AI 代理的工具,例如:創建 Google 日曆的事件,這樣 AI 代理就可以使用這個工具來幫你新增事件了。

特別的是,你也可以將你創建好的情境設定成一個工具,使用工具時會觸發你的情境來執行,這和其他常見的 AI 代理使用工具的方法不同。

這樣子的好處是可以先設計好一連串的動作,更加確保穩定性和最後的結果。

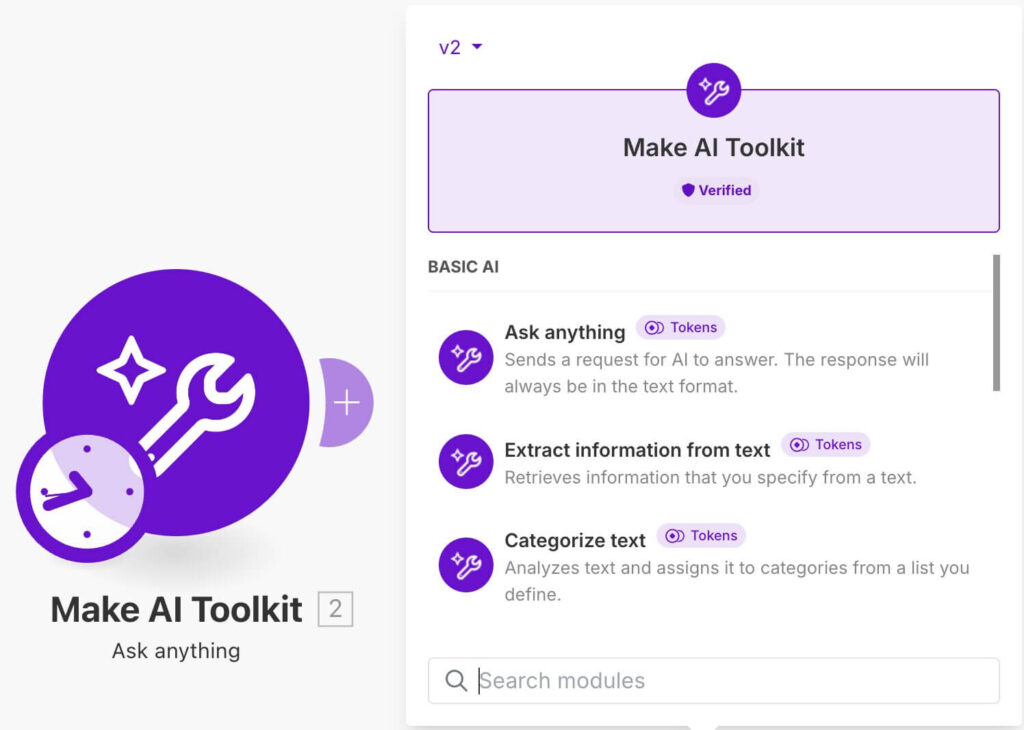

Make AI Toolkit

Make AI Toolkit 提供各種常見 AI 使用方式,如:提示詞問答、翻譯、總結等等。

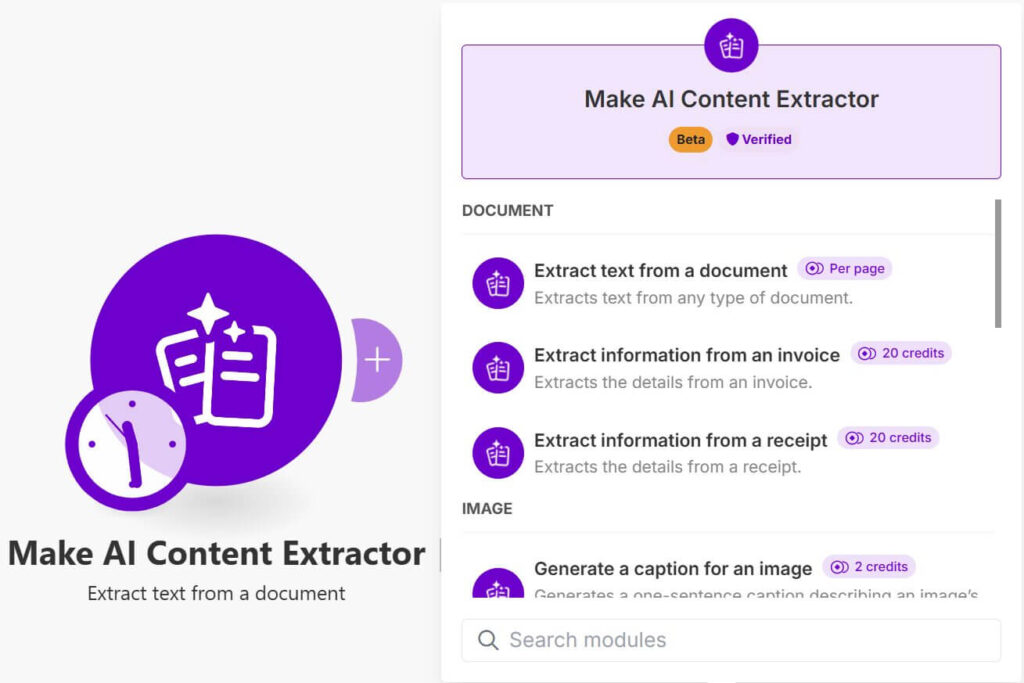

Make AI Content Extractor

相對於 AI Toolkit 多是處理文字的功能,AI Content Extractor 則提供了許多處理文件、圖片、語音的功能,如:擷取發票資料、產生圖片描述、生成語音逐字稿等等。

目前有些 AI 功能仍在 Beta 階段,所以付費方式、使用方式與效果好壞在日後可能還會變動,讓我們持續觀察吧。

Make 的資安

因為 Make 會使用我們的資料,資安當然是一個不容忽視的問題了。Make 總部位於捷克,除了要符合歐盟法規 GDPR 之外,他也通過了 SOC 2 的審計,所以資安上不用太擔心。

更多細節可以看官方的資安說明。

誰適合使用 Make?

綜觀上述特色,我認為下面幾種族群特別適合 Make:

- 對自動化有興趣的人

- 厭倦重複性工作的人

- 流程複雜度稍高的人

- 想要快速建立概念驗證 (Proof of concept,POC) 的人

- 理解需求、知道流程,但沒有技術團隊支援的人

- 技術團隊量能不足的團隊

- 有相當多流程需要自動化的人

- 希望內部基層人員一起進行流程設計的團隊

- 想要體驗自動化的人

不過,不論你是不是上述的族群,Make 都有提供免費的方案,可以先使用看看是否喜歡。歡迎使用我的註冊連結,可以免費使用 Pro 版一個月。

Make 價格與方案比較

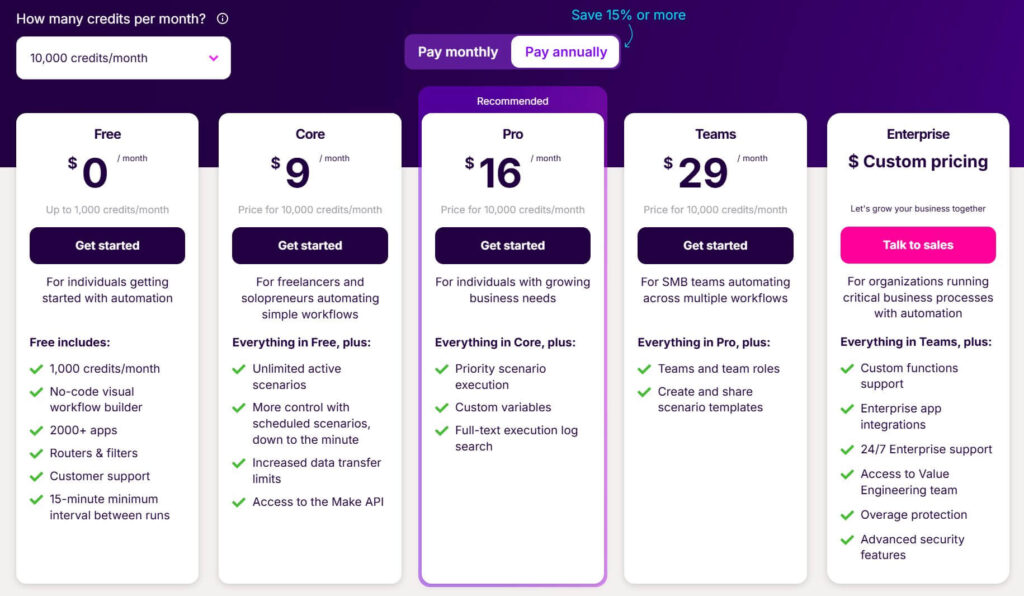

Make 總共提供了 Free、Core、Pro、Teams 和 Enterprise 五種訂閱方案,其中除了企業版要和官方業務洽談外,都可以直接在方案頁面中做選擇。

免費版的使用者每個月有 1000 點 Credits 可以使用,執行流程時就會消耗 Credits,大多數的情況都是每執行一個步驟就會消耗一點 Credit,使用某些特定模組則有可能會消耗更多。

例如:使用 Make AI Content Extractor 就會額外消耗,不過不用擔心,額外消耗的模組都有明顯的標示。

免費版使用者的主要限制除了僅有 1000 點 Credits 之外,最多只能同時啟用兩個情境。

沒有啟用的情境只能手動觸發流程,不能排程自動執行,也不會監聽事件。

付費方案則依據月繳、年繳以及 Credits 數量有不同的價格,而且只要是付費方案就沒有限制啟用的情境數量。

對於初次使用或是用量不多的人,直接使用免費版本即可,而大多數的人付費應該也只需要用到 Core 版本就很足夠。

但如果你的自動化流程會用到較大的檔案(如影片),那可能需要提升到 Pro 或 Teams版本,他們分別支援執行時使用 250 MB / 500MB 的檔案。

另外,如果是團隊使用且需要做權限控管,也可以考慮看看 Teams 版的方案,可以在組織下區分不同的團隊和設定角色,對每個帳號做權限的設定。

Make 註冊與入門教學

註冊

註冊時可以使用電子信箱或是 Google、Facebook、Github 的帳號註冊,免費即可使用,也不用填信用卡資訊,不用擔心會突然被扣款。

如果想要體驗更多付費功能,透過我的註冊連結,可以獲得第一個月免費升級 Pro 版的優惠,點選連結後可以看到頁面上方有「Get your 1 month of the Pro plan for FREE!」字樣。

註冊時需填寫 Hosting Region (如圖左下角),選擇雲端主機的位置,建議選擇 US。

剛註冊完後要回答一連串的問卷問題,依據你的情況填答即可,填寫完畢後就註冊成功囉。

重要名詞說明

初次使用 Make 可能會對一些專有名詞不熟悉,這邊我先介紹一些重要的名詞。

Scenarios 情境

每個自動化流程在 Make 中都是一個情境,可以從側邊欄點選 Scenarios 來創建、管理你的流程。

Apps 應用

每一個應用服務都稱為一個 Apps,例如:Line、Google sheets、Gmail 都各自是一個 App。

Modules 模組

每個應用可能會有多個模組,舉例來說:Google sheets 就有新增表單、搜尋表單資料、刪除表單等等,你可以想成每個模組代表一個不同的功能。

Bundles 資料包

每個模組執行後會產生對應的輸出,並以資料包 Bundle 的形式處理,資料包內的資料可以作為後續流程的模組輸入參數。

基本上,Make 就是透過 Bundle 的資料作串接完成自動化的喔!

Operations 操作數

每個模組執行一次就會累積一次 Operation。原本 Make 使用 Operation 作為計費單位,但目前已改成使用 Credits 計費。

Credits 額度

Credits 是 Make 的計費單位,非 AI 功能的模組,每個 Operation 就對應一點 Credit。

如果使用 Make 內建功能,如 Make AI Content Extractor 和 Make AI Toolkit 並以 Make 作為 AI 供應商的話,可能會消耗更多 Credits。

而使用其他 AI 供應商的服務,如 OpenAI、ChatGPT、Claude,則一樣每次 Operation 使用一個 Credit。

基礎操作

官方提供了很多教學資源,但如果想要先快速了解在 Make 製作流程是什麼樣子,可以看 PAPAYA 電腦教室的這部影片,雖然 Make 介面已經有改版,但不影響理解。

學習建議與資源

學習 Make 的時候,我認為大致上可以分成三個層次:

- 對 Make 本身的熟悉程度

- 對模組的熟悉程度

- 對流程的理解程度

第一個層次,官方其實提供了相當多的學習資源來幫助你熟悉介面、操作方法與邏輯。如:

- Make Academy:由官方推出的一系列圖文教學課程,從最基礎的介面開始,並且用簡單易懂的方式講解。

- Help Center:官方的說明文件,包含模組的基礎說明。

- Templates:有許多已經做好的模板,你可以直接搜尋自己想要的流程,修改設定並直接套用。

第二層次,對模組的熟悉度則是知道有哪些功能可以用、怎麼用。這可以先從 Templates 找到有興趣的流程,再一步步來摸索。

通常會發現最常用到的模組可能就是那幾個,如:ChatGPT、Gmail、Google Sheets 等等,只要用過幾次就會有「這裡可以用這個模組解決」的感覺。

最後,第三層次,對流程的理解程度是指你是否理解你的需求,並有能力拆解和設計規劃。

這部分是最難的,因為每個人的需求不同,流程也不盡相同,而且現在的 AI 還不太能幫你完成這部分的工作,所以需要比較多時間練習、累積經驗。

Make 使用心得與優缺點

接下來會說明我自己個人使用上的心得,希望可以幫你進一步釐清你適不適合 Make ,以及你可能會遇到什麼挑戰。

Make 優點

視覺化與操作都滿直覺的,使用者可以從很小的程度開始,快速的測試和調整,熟悉過後可以做出相當複雜的系統。

此外,Make 也支援滿多應用服務,所以不太需要花大量時間去了解底層的細節或研讀文件,可以專注在把自己的流程做好這件事情上。

而隨著自動化情境越來越多,透過 Grid 管理也相當方便,清楚顯示資料間的關係,最重要的是可以直觀看出哪些流程間有互相依賴的關係。

Make 缺點

最顯而易見的缺點是幾乎所有的資訊都是英文的,雖然現在透過 AI 翻譯相當方便,但不論介面、官方說明等等都是英文,有時候 AI 翻譯也…差強人意,想必對滿多人造成學習上的困擾。

另外,如果你的使用情景不能使用雲端服務,那 Make 可能不太適合,應該只有大型企業用戶可以得到相關協助,費用應該也高昂很多。

而如果想要在本地端架設類似的自動化服務,那可以考慮看看 n8n 是否符合你的需求。而如果使用的服務並沒有 API 的話,那就要去使用 RPA 的自動化工具了。

結語

整體來說,我覺得 Make 可以幫助滿多沒有程式基礎的人完成自動化的需求,而且也可以兼顧管理和維護,是一個挺不錯的自動化整合平台。

由於它的彈性設計也可以做出很複雜的自動化系統,所以也很適合有進階需求的人。

不過,如果你的要求是不能使用雲端平台,必須要自己在本地端架設的話,建議可以看看 n8n 能否完成你的需求。

另一方面,如果你所需要的流程中有系統不支援 API,建議去找 RPA 類型的自動化工具,如:UiPath,Power Automate Desktop。

希望這篇文章有幫助到大家,如果有遇到任何問題,也歡迎留言告訴我喔。